Kamis, 02 November 2023

Kamis, 19 Oktober 2023

Kamis, 05 Oktober 2023

Jumat, 29 September 2023

Selasa, 26 September 2023

Generate Code Timer Google Form

Generate Code Timer Google Form

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">

<body>

<div id="timer" align="right"><a class=""></a> <a class=""></a> <span id="time"></span></div>

<span id="form">

<iframe src=""></iframe><br />

</span>

</body>

<script>

function startTimer(duration, display) {

var timer = duration, minutes, seconds;

var batas = timer + 60* ;

setInterval(function () {

minutes = parseInt(timer / 60, 10);

seconds = parseInt(timer % 60, 10);

minutes = minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes;

seconds = seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds;

display.textContent = minutes + ":" + seconds;

if (--timer < 0) {

document.getElementById("timer").innerHTML = "";

}

if (--batas < 0) {

document.getElementById("form").style.visibility = "hidden";

document.getElementById("timer").style.visibility = "hidden";

}

}, 1000);

}

window.onload = function () {

var fiveMinutes = 60 * ,

display = document.querySelector('#time');

startTimer(fiveMinutes, display);

};

</script>

<style type="text/css">

body {

overflow: visible;

}

iframe {

height: 600px;

width: 100%;

border: 0px;

padding-top: 8px;

margin: 0px

}

#timer {

background-color: ;

color: ;

font-family: arial;

font-weight: bold;

padding: 10px 30px;

border-radius: px;

}

</style>

Jumat, 15 September 2023

Kamis, 14 September 2023

Kamis, 24 Agustus 2023

Pengantar Ilmu Geografi

Definisi Geografi

Konsep Wilayah dan Tata Ruang

Definisi Wilayah

- Bagian permukaan bumi yang mempunyai luas dan unsur tertentu.

- Batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional.

Definisi Tata Ruang

Definisi Perwilayahan

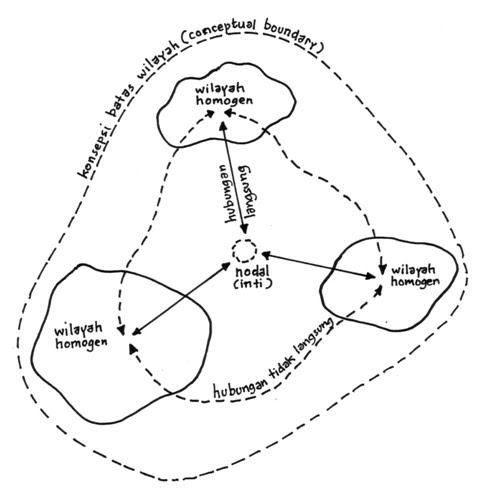

Konsep Wilayah

Berdasarkan pengertian wilayah dapat diketahui bahwa suatu wilayah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Daerah geografi yang mempunyai ciri- ciri dan luas tertentu.

- Dapat dibedakan dengan daerah lainnya.

- Mempunyai batas dan sistem tertentu.

- Dapat ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau fungsional.

- Wilayah Formal (uniform region/homogeneous) adalah suatu wilayah yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, baik fisik maupun sosialnya. Contoh: suatu wilayah mempunyai kesamaan bentang alam pegunungan disebut wilayah pegunungan atau suatu wilayah mempunyai keseragaman dalam bidang kegiatan bercocok tanam disebut wilayah pertanian.

- Wilayah Fungsional (nodal region) adalah wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berkaitan dan ditandai dengan adanya hubungan atau interaksi dengan wilayah di seikitarnya. Contoh: Suatu industri didirikan pada suatu wilayah. Setiap pagi karyawan bekerja menuju pabrik dan sore hari mereka pulang ke rumah masing-masing.

Konsep Perwilayahan

- Menyebar-ratakan pembangunan, untuk menghindarkan pemusatan kegiatan pembangunan di daerah tertentu.

- Menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan di tiap daerah.

- Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan untuk pemerintahan swasta maupun masyarakat umum (Hairy Hadi, 1974).

Rabu, 16 Agustus 2023

Kamis, 03 Agustus 2023

Selasa, 01 Agustus 2023

Rabu, 24 Mei 2023

Senin, 22 Mei 2023

Pemanfaatan dan Pelestarian Kebudayaan Sebagai Bagian Kebudayaan Global

PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN SEBAGAI BAGIAN KEBUDAYAAN GLOBAL

1. Pemanfaatan Produk Kebudayaan

Dalam Bidang Ekonomi Kreatif Kekayaan alam dan budaya di Indonesia sangat beranekaragam, hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Indonesia, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata, misalnya dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Kebudayaan yang ada di Indonesia terbentuk dari keanekaragaman suku di Indonesia serta dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan, dan adat masa lalu. Keberadaan budaya tradisional dapat diketahui dari berbagai jenis produk kebudayaan yang dapat kita jumpai, diantaranya:

a. Kesenian tradisional, merupakan suatu kesenian yang berasal dari daerah tertentu dan memiliki ciri khas.

b. Bahasa tradisional, atau dikenal dengan sebutan bahasa daerah yang menjadi ciri khas masyarakat di daerah tersebut.

c. Lagu tradisional dikenal juga dengan sebutan lagu daerah, merupakan nyanyian atau lagu yang menjadi ciri khas daerah tersebut

d. Tarian tradisional, merupakan tarian khas dari daerah tertentu yang memiliki arti penting karena fungsinya sebagai sebuah penghormatan dan memiliki nilai sendiri.

e. Alat musik tradisional, merupakan alat musik khas dari suatu daerah yang digunakan untuk membawakan lagu daerah dan mengiringi tari daerah.

f. Pakaian tradisional, merupakan pakaian khas dari suatu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya.

g. Senjata tradisional, merupakan senjata khas dari daerah tertentu yang digunakan oleh para leluhur.

h. Rumah tradisional atau sering disebut dengan rumah adat, yaitu memiliki ciri khas derahnya masing-masing.

i. Permainan dan olahraga tradisional, merupakan permainan dan olahraga yang berkembang dari daerah tertentu.

j. Makanan tradisional, merupakan makanan khas dari suatu daerah tertentu.

a. Konsep Ekonomi Kreatif

Pergeseran dari era pertanian menuju era industrialisasi, disusul era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi ekonomi, telah mengiringi peradaban manusia ke dalam suatu area interaksi sosial baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Industrialisasi telah menciptakan pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisen.

Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka harus lebih mengandalkan SDM yang kreatif, sehingga pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas, yang populer disebut ekonomi kreatif yang digerakan oleh sektor industri kreatif. Dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara maju dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara berkembang. Dewasa ini, perkembangan ekonomi telah sampai level dimana kegiatan ekonomi harus mampu untuk menemukan inovasi dan kreativitas yang selalu baru. Mari kita simpulkan definisi Ekonomi Kreatif dari berbagai sumber.

Ekonomi Kreatif adalah:

a. Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

b. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

c. Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.

Di Indonesia, ekonomi kreatif muncul melalui kebijakan negara. Ekonomi kreatif telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat, secara khusus mendapat perhatian dan pembinaan yang kuat dari pemerintah terkait pengembangan dan pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai dengan meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa, terselenggaranya Pekan Produk Budaya Indonesia 2007, yang berubah nama menjadi Pekan Produk Kreatif Indonesia 2009, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, hingga Perpres Nomor 92 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum terbentuknya kementerian baru yang mengurusi ekonomi kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b. Pentingnya Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pentingnya Pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif ini dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa.

Industri kreatif merupakan industri yang menggunakan sumber daya yang terbarukan, serta dampak sosial yang positif. Secara umum, alasan kuat mengapa industri kreatif ini perlu dikembangkan karena sektor industri kreatif ini memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia serta dapat menciptakan iklim bisnis yang positif. Selain itu ekonomi kreatif juga dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka industri kreatif ini sudah selayaknya menjadi sektor industri yang menarik untuk dikembangkankan dengan konsep pengembangan yang matang.

c. Subsektor Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Mengingat peluang ini, Indonesia sebagai negara berkembang harus mendorong industri kreatif sebagai penggerak ekonomi. Itu perlu dilakukan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Di Indonesia, ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, dari sebelumnya 12 subsektor. Adapun subsektor ekonomi kreatif yang dimaksud yakni arsitektur, desain, film, video dan fotografi, kuliner, kerajinan, mode, musik, serta penertiban dan percetakan. Selain itu termasuk permainan interaktif, periklanan, riset dan pengembangan, seni rupa, seni pertunjukan, teknologi informasi, serta televisi dan radio (Tempo, 2014) Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata. Kota-kota wisata di Indonesia, seperti Yogyakarta, Bandung, dan Lombok, sebenarnya telah memiliki ruang kreatif, yaitu zona-zona wisata itu sendiri. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Proses kreativitas seperti pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata tersendiri yang memberikan nilai tambah. Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis atau wisatawan yang berkunjunng ke obyek wisata.

Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata Bali

d. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah perlu memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah diantaranya adalah :

a) Mendapatkan kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi.

b) Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta.

c) Membuat program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar.

d) Memberikan perlindungan hukun dan insentif bagi karya industri kreatif seperti perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nya.

e) Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif.

f) Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif

2. Upaya Pelestarian Budaya Indonesia

Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Upaya pelestarian budaya Indonesia dapat dilakukan dengan cara :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal.

b. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya.

c. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahtamahan dan solidaritas yang tinggi.

d. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal.

Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, yaitu :

a. Culture Experience Culture Experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut.

b. Culture Knowledge Culture Knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah.

3. Kebudayaan Indonesia sebagai Bagian dari Kebudayaan Global

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Keragaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan bervariasi. Pada era globalisasi seperti saat ini kebudayaan Indonesia telah mendunia. Keadaan tersebut dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keunikan wisata budaya di Indonesia.

a. Kebudayaan Indonesia yang Diakui Dunia

Saat ini Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dalam bidang kebudayaan. Banyak kebudayaan Indonesia telah diakui dunia. Kebudayaan Indonesia yang telah diakui dinia merupakan bagian dari kebudayaan global. United Nations Edicational, Scientific, And Cultural Organization (UNESCO) merupakan organisasi yang memiliki tujuan mendukung perdamaian dari keamanan dengan mempromosikan kerja sama antarnegara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. Contoh kebudayaan Indonesia yang telah diakui UNESCO sebagai berikut.

1) Angklung

Angklung merupakan alat musik tradisional khas Jawa Barat. Angklung dibuat dari bambu dan cara membunyikannya dengan digoyangkan. Bambu yang digunakan sebagai bahan angklung yaitu bambu hitam (awi wulung) dan bambu puth (awi temen). Setiap nada yang dihasilkan berasal dari bunyi tabung bambu yang berbentuk bilah setiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar.Angklung terdapat di UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan nonbendawi buatan manusia sejak November 2010.

Sumber: https://www.nesabamedia.com/alat-musik-angklung/

2) Wayang Kulit

Wayang merupakan seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang di pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang juga populer dibeberapa daerah seperti Sumatra dan Semenanjung Malaya yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Pertunjukan wayang di Indonesia memiliki gaya tutur dan keunikan tersendiri dan merupakan mahakarya asli Indonesia. Oleh karena itu, UNESCO memasukkannya dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tahun 2003.

3) Tari Saman

Tari saman merupakan sebuah tarian suku Gayo dari provinsi Aceh yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya berupa warisan manusia dalam sidang ke-6 komite antar pemerintah untuk perlindungan warisan budaya tak benda UNESCO di Bali, 24 November 2011.

4) Tari-tarian Bali (Tari Barong, Tari Pendet, Tari Kecak)

Pulau Bali merupakan lokasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan mancanegara.Tari Barong merupakan sebuah drama yang disajikan dalam bentuk tari. Barong menampilkan lakon-lakon seperti Calon Arang, cerita rakyat, dan cerita Panji. Pertunjukan tari Barong selalu diawali dengan munculnya figur Barong.

Tari pendet merupakan tari bali yang ditampilkan oleh perempuan. Pada awalnya tari pendet merupakan tarian yang berfungsi sebagai sarana upacara atau penyambutan tamu. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin banyak peminat pertunjukan tari pendet, akhirnya tari pendet sering ditampilkan untuk pertunjukan.

Tari kecak merupakan seni drama tari dari Bali. Tarian ini menggambarkan cerita pewayangan khususnya bercerita tentang kisah Ramayana. Tari Kecak dipertunjukkan melalu seni darama dan tari yang bersifat atraktif.

5) Batik

Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain menggunakan alat yang disebut canting, kemudian pengolahannya diproses dengan cara khusus. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (Masterpieces Of The Oral And Intangible Heritage Of Humanity) sejak 2 Oktober 2009.

6) Sendratari Ramayana

Sendratari Ramayana merupakan karya tari yang sangat terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sendratari Ramayana mengambil kisah dari cerita Ramayana. Sendratari Ramayana sering dipentaskan di candi Prambanan. Sendratari Ramayana juga pernah ditampilkan di depan 400 penonton di kantor pusat UNESCO di Paris. Pertunjukan tari ini digelar untuk merayakan 25 tahun candi Borobudur dan Prambanan.

Sendratari Ramayana

Sumber: https://lpmpressisi.com/sendratari-ramayana-prambanan/

b. Dampak Interaksi Global Terhadap Budaya Nasional

Globalisasi merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari interaksi global. Interaksi tidak mengenal ruang, jarak, dan waktu karena semua telah terhubung satu dengan yang lain. Bangsa Indonesia tidak mampu membendung pengaruh globalisasi. Namun demikian, ada banyak pengaruh positif yang dapat dipetik dari dampak interaksi global. Mudahnya mengakses informasi di berbagai belahan bumi memungkinkan kondisi suatu negara dapat dipantau bangsa dan negara lain. Mau tidak mau kondisi tersebut memengaruhi kebijakan politik dalam negeri. Sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan merupakan perubahan nyata dari proses globalisasi. Selain memiliki dampak positif, interaksi global memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan nasional. Interaksi global pada dewasa ini sangat penting terutama untuk eksistensi dan perkembangan budaya nasional itu sendiri. Dampak positif interaksi global terhadap budaya nasional sebagai berikut.

1) Eksistensi kebudayaan Indonesia semakin meningkat

2) Jati diri bangsa Indonesia lebh dikenal dimata dunia

3) Pariwisata kebudayaan di Indonesia semakin meningkat

4) Pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah meningkat

5) Terciptanya lapangan pekerjaan baru

a. Dampak Negatif

Pada era globalisasi masuknya unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan budaya nasional dapat mengancam jati diri bangsa. Pada era ini setiap bangsa bebas keluar masuk memberikan pengaruhnya kepada bangsa lain. Akibatnya, berbagai paham dari ideologi pun masuk dalam budaya bangsa lain, begitu pula bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tidak dapat menyaring masuknya budaya dari luar, akan terbawa dan meninggalkan budaya asli Indonesia. Beberapa dampak ketidaksiapan dalam penerimaan globalisasi sebagai berikut.

1) Kesenjangan budaya (Cultural Lag)

Cultural lag adalah suatu kondisi ketika terjadi kesenjangan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Cultural lag juga dapat dapat dipahami sebagai ketertinggalan kebudayaan.

2) Gegar Budaya (Culture Shock)

Culture shock atau disebut gegar budaya merupakan istilah psikologis untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial budaya yang berbeda. Globalisasi membawa banyak unsur budaya baru yang mungkin mengakibatkan “kekagetan” bagi masyarakat yang tidak siap menerimanya. Keragaman budaya Indonesia adalah potensi sekaligus kunci bagi pembangunan nasional. Proses pembentukan kebudayaan melalui akulturasi dan asimilasi hendaknya disikapi secara bijaksana dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Anda dapat membaca materi pada laman http://tinyurl.com/yc9spze5 untuk mempelajari tentang asimilasi dan akulturasi. Interaksi global pun tidak dapat dihindari, namun demikian, kebudayaan nasional adalah identitas bagi Indonesia dikancah global.

c. Kearifan Lokal di Era Globalisasi

Arus global dapat cepat menggerus nilai-nilai budaya lokal termasuk kearifan lokal yang dipegang oleh masyarakat. Jika ditelusur lebih dalam, nilainilai kearifan lokal dalam budaya penduduk Indonesia selaras dengan isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Globalisasi telah mendorong terjadinya pergeseran atau perubahan terhadap sistem atau aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Masuknya nilai-nilai budaya barat ke Indonesia yang menumpang arus globalisasi merupakan ancaman bagi budaya asli yang mencitrakan lokalitas khas daerah di negeri ini. Kesenian-kesenian daerah seperti ludruk, ketoprak, wayang, gamelan, dan tari menghadapi ancaman serius dari berkembangnya budaya pop khas barat yang semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih modern. Budaya konvensional yang menempatkan tepo seliro, toleransi, keramahtamahan, penghormatan pada yang lebih tua juga digempur oleh pergaulan bebas dan sikap individualistik.

Ketika gelombang globalisasi menggulung wilayah Indonesia, ternyata kekuatannya mampu menggilas budaya-budaya lokal. Indonesia sebagai negara berkembang dengan beragam etnis, suku bangsa, dan budaya sesungguhnya telah dimodali mekanisme penjagaan diri terhadap globalisasi melalui sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal atau dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan setempat (local wisdom) merupakan gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik, serta tertanam sekaligus diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Di dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Kearifan lokal lahir dari learning by experience yang tetap dipertahankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kearifan lokal diperoleh melalui suatu proses pengalaman panjang yang menitik beratkan pada pengamatan secara langsung dan juga didukung oleh pendidikan formal maupun informal.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia telah dibekali kemampuan untuk menyaring budaya asing sehingga hanya menyerap budaya yang sesuai dengan budayanya sendiri atau disebut dengan local genius. Dengan modal ini kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi terjangan arus globalisasi.

Apabila kemampuan local genius ini mampu bersinergi dengan kearifan lokal, maka keduanya dapat dijadikan tameng untuk menangkis serangan globalisasi yang mulai mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dengan cara menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda. Beberapa nilai kearifan lokal yang bersinergi dengan budaya lokal adalah :

1) Hamemayu hayuning buwana.

Makna dari hamemayu hayuning buwana adalah memberi pelajaran kepada masyarakat untuk berbersikap dan berperilaku yang mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya agar negara menjadi panjang, punjung, gemah ripah loh jinawi, karta tur raharja.

2) Gotong Royong

Budaya Gotong Royong adalah kearifan lokal yang paling Indonesia, budaya ini adalah ciri khas utama bangsa ini melekat di hampir semua elemen bangsa Indonesia. Manifestasinya terjabarkan dalam acara-acara yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya dalam acara pernikahan, pembangunan fasilitas umum seperti tempat ibadah, jalan ataupun gotong royong di sawah. Bahkan gotong royong ini sudah terejawantahkan dalam prinsip masyarakat Tana Toraja “Mesa’ Kada di Potuo, Pantan Kada di Pomate”, diterapkan dalam upacara Rambu Solo' ataupun Rambu Tuka' dan prinsip ini menjadi koleksi kekayaan budaya paling Indonesia.

3) Musyawarah Mufakat.

Budaya ini adalah budaya klasik yang sudah sangat lama diterapkan oleh bangsa ini bahkan sejak zaman kerajaan di Nusantara. Musyawarah mufakat digunakan oleh Raja Goa Tallo dengan beberapa penasehat kerajaan untuk menetapkan keputusan kerajaan misalnya jadwal tanam padi. Musyawarah mufakat ini dalam budaya orang Sulawesi disebut pula dengan Tudang sipulung. Dalam perkembangannya digunakan sampai kepada penyelesaian masalah yang krusial dan penentuan keputusan yang strategis untuk diimplementasikan.

4) Budaya Tabe’ dan budaya siri’ di Sulawesi

Adalah menghormati orang lebih tua dan menyayangi yang mudah dengan menundukkan badan sambil menjulurkan tangan kebawah ketika melewati kerumunan orang dan malu untuk melakukan kesalahan adalah cerminan karakteristik paling Indonesia.

Sumber referensi: Modul Geografi Kelas XI 2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN.

Jumat, 19 Mei 2023

Pembentukan Kebudayaan Nasional dan Persebaran Budaya Indonesia

PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DAN PERSEBARAN BUDAYA INDONESIA

1. Pembentukan Kebudayaan Indonesia

Kesenian Reog Ponorogo

Sumber: https://www.gapuranews.com/puluhan-reog-ramaikan-grebek-suro-2017-ponorogo/

Kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Ruth Benedict (1934) melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain. Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari/learning behavior.

Kebudayaan juga dapat dipahami sebagai suatu sistem ide/gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1996). Sedangkan sistem budaya sendiri dapat dikatakan sebagai seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupannya. Nilai-nilai yang menjadi salah satu unsur sistem budaya, merupakan konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai dalam hidup, yang kemudian menjadi pedoman tertinggi bagi kelakuan dalam suatu masyarakat. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu kita. Konsep kebudayaan Indonesia disini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilainilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif.

Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia (Melalatoa, 1997: 102). Konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika.

Kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi isi kebudayaan itu sendiri karena keberadaannya tidak terlepas dari banyak faktor lain sehingga kebudayaan itu ada, berlangsung, dan berkembang. Satu faktor penting yang berkaitan dengan kebudayaan adalah masyarakat, tidak akan ada satu kebudayaan tanpa masyarakat, demikian sebaliknya. Sebagai satu bentuk persekutuan hidup , masyarakat itu sendiri adalah konsep dengan dimensi yang luas; meski kita sering menggunakan konsep masyarakat Indonesia, namun dalam kenyataannya kita tidak bisa membayangkan semua orang Indonesia yang berjumlah ratusan juta orang, biasanya yang terbayang hanyalah sekelompok orang-orang Indonesia di sekitar kita saja, di suatu lokasi tertentu.

Seorang ahli sosiologi Indonesia, M. M. Djojodigoeno (1965), membedakan antara konsep masyarakat dalam arti luas dan masyarakat dalam arti sempit; dalam konsep itu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat dalam arti luas, dan masyarakat disekeliling kita apakah itu desa atau kota tertentu, maupun masyarakat warga kelompok kekerabatan seperti marga, dadia, atau suku bangsa adalah masyarakat dalam arti sempit.

Satu bentuk keberadaan lain dari masyarakat dalam dimensi yang lebih luas yaitu dalam bentuk bangsa, sepertinya keanekaragaman kebudayaan itu lebih memungkinkan kebedaraannya dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas; bangsa Indonesia pantas disebut sebagai bangsa yang besar karena memang memiliki potensi untuk menjadi besar, tidak saja ditunjang oleh kewilayahan membentang luas, jumlah penduduk yang besar, namun juga sarat dengan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain, mungkin hanya perbedaan ras saja yang tidak terlalu menyolok dari keanekaragaman di atas.

Secara teoritis sebenarnya sangat sulit untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu pedoman nilai yang dijadikan sebagai acuan bersama, masing-masing tinggal di daerah yang berbeda, mempunyai tradisi dan kebiasaan yang berbeda, kebudayaan berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Dengan menempuh perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan bangsa Indonesia yang mulanya terdiri dari bangsa-bangsa yang kecil seolah-olah telah dirancang untuk selalu bersama dalam menempuh suka dan duka, sama-sama menanggung derita dibawah dominasi kekuasaan bangsa asing, dan sama-sama berjuang untuk membebaskan diri dari dominasi tersebut , membuat segenap warga yang hidup di sebaran kepulauan Indonesia merasa sebagai satu kesatuan; lahir, tumbuh, dan berkembangnya bangsa Indonesia adalah hasil kesejarahan, keadaan inilah yang menjadi salah satu potensi terbesar dimiliki dari keberadaan bangsa Indonesia.

2. Faktor Pembentuk Kebudayaan Nasional

Budaya nasional dapat diibaratkan pohon yang akar-akarnya terdiri atas berbagai budaya daerah. Budaya daerah merupakan kebiasaan dalam wilayah tertuntu yang di wariskan secara turun-temurun pada lingkup suatu daerah. Budaya daerah muncul saat penduduk di suatu daerah mempunyai pola pikir dan kehidupan sosial yang membedakannya dengan penduduk di daerah lain. Budaya nasional menjadi gabungan budaya daerah yang terus berkembang menjadi kebiasaan di Indonesia. Proses asimilasi dan akultrasi pada masyarakat mendorong perkembanggan budaya nasional.

Wujud kebudayaan masyarakat di Indonesia sangat beragam. Rumah adat, baju adat, dan alat musik tradisional merupakan wujud kebudayaan secara fisik. Kebudayaan juga dapat berwujud nonfisik seperti adat istiadat, kearifan lokal, dan ideologi. Setiap wujud kebudayaan di Indonesia memiliki filosofi dan nilai-nilai yang bermakna bagi kehidupan. Nilai-nilai kehidupan dalam kebudayaan masyarakat tersebut mencirikan identitas bangsa sebagai bagian dari khazanah budaya nasional bangsa Indonesia.

Budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dan lingkungan. Sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, budaya mewarnai kehidupan sosial masyarakat dan memiliki andil besar dalam memengaruhi karakter perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Faktor penyebab keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia sebagai berikut.

a. Keadaan dan letak geografis Indonesia

Keadaan dan letak geografis Indonesia turut memengaruhi budaya lokal sehingga menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Budaya daerah dapat menjadikan cerminan penduduknya dalam beradaptasi terhadap keadaan geografis wilayah yang mereka tinggali, Cara beradaptasi tersebut beberapa di antaranya terlihat dari mata pencaharian, cara berpakaian, pola perumahan, dan nilai religi penduduk setempat.

b. Wilayah Kepulauan Indonesia

Penduduk yang mendiami suatu wilayah pulau di Indonesia dipisahkan oleh daratan dan lautan.Pemisah tersebut menyebabkan suku/sekelompok suku yang mendiami suatu wilayah mengembangkan budaya lokal untuk mempertahankan kehidupannya.Kondisi wilayah kepulauan Indonesia menyebabkan budaya lokal untuk mempertahankan kehidupannya.Kondisi wilayah Kepulauan Indonesia menyebabkan terjadinya isolasi geografis.Isolasi geografis menyebabkan penduduk yang menempatkan suatu pulau atau wilayah tertentu memiliki kebudayaa khas. Kenyataan tersebut menjadi salah satu penyebab budaya lokal yang berkembang di Indonesia sangat beragam.

c. Keterbukaan terhadap Dunia Luar

Indonesia terletak di jalur persimpangan dunia antara Benua Asia di sebelah selatan. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memperoleh banyak pengaruh dari luar. Realitasnya Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap pengaruh luar. Terbukti dari besarnya pengaruh dari budaya Arab, Tiongkok, Eropa, dan India. Daerah pesisir lebih cepat mengalami pembaruan budaya dari bangsa asing dari pada daerah pedalaman, contohnya kota Semarang. Kota Semarang sebagai kota pesisir memiliki memiliki budaya beragam yang dipengaruhi oleh budaya Jawa, Tiongkok, Arab, dan Kolonial. Bentuk-bentuk bangunan sepert candi, masjid, dan benteng merupakan bukti adanya pengaruh luar dalam membentuk keanekaragaman budaya.

Wihara Watugong Semarang

Sumber: https://www.murianews.com/2022/02/01/269468/vihara-buddhagaya-watugong-semarang-begini-sejarahnya

Kontak antar kebudayaan yang berlangsung sejak lama di Indonesia mendorong terjadinya akultrasi. Akultrasi menyebabkan perubahan kepada kebudayaan yang dipengaruhinya.

Ada unsur-unsur kebudayaan yang masih bertahan ada pula unsur kebudayaan yang mengalami penyesuaian.

d. Faktor sejarah

Sejarah mencatat nenek moyang bangsa Indonesia adalah para imigran yang datang secara bertahap ke Indonesia Bangsa pertama yang bermigrasi ke Indonesia adalah bangsa Melanesia/Papua Melanosoid yang disusul kedatangan Bangsa melayu. Kedatangan bangsa melayu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan yang tergolong sebagai Bangsa Proto melayu (Melayu Tua ) dan Tahap kedua dilakukan Deutro Melayu (Melayu Muda).

Pada mulanya, Proto Melayu menempati pantai-pantai di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Lama kelamaan kedudukan bangsa Proto Melayu terdesak oleh kedatangan bangsa Deutro Melayu sehingga bangsa Proto Melayu menyebar ke Indonesia bagian timur selanjutnya, bangsa Proto melayu menjadi nenek moyang suku Toraja, sasak, Dayak Nias, Batak, dan Kabu.

Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia membawa perubahan penting terhadap budaya penduduk asli, Nenek Moyang bangsa Indonesia akhirnya menetap dan mengenalkan kebudayaannya kepada penduduk asli, Reaksi yang diberikan penduduk asli pun beragam. Ada yang bersikap menolak ada juga yang bersikap menerima, jika kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Indonesia ditolak penduduk asli, akan terjadi proses pembaruan budaya.

Setiap gelombang kedatangan nenek moyang asli Indonesia, menempati wilayah dan menurunkan suku yang berbeda. Oleh karena itu, suku-suku di Indonesia memiliki keragaman fisik dan budaya yang hampir dapat djbedakan dari satu suku dengan suku lain. Pada periode berikutnya, wilayah Indonesia di persilangan jalur perdagangan internasional menjadi tempat persinggahan para pedagang asing. Beberapa di antaranya berasal dari bangsa India, Arab, Belanda, dan Tiongkok.

3. Keragaman Budaya di Indonesia

Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia berkaitan dengan budaya. Seiring kemampuan manusia untuk belajar dalam kehidupannya, budaya turut mengalami perkembangan. Keanekaragaman budaya dapat dimaknai sebagai proses berkembangnya ragam kebudayaan sehingga menjadi bangsa dengan budaya yang majemuk.

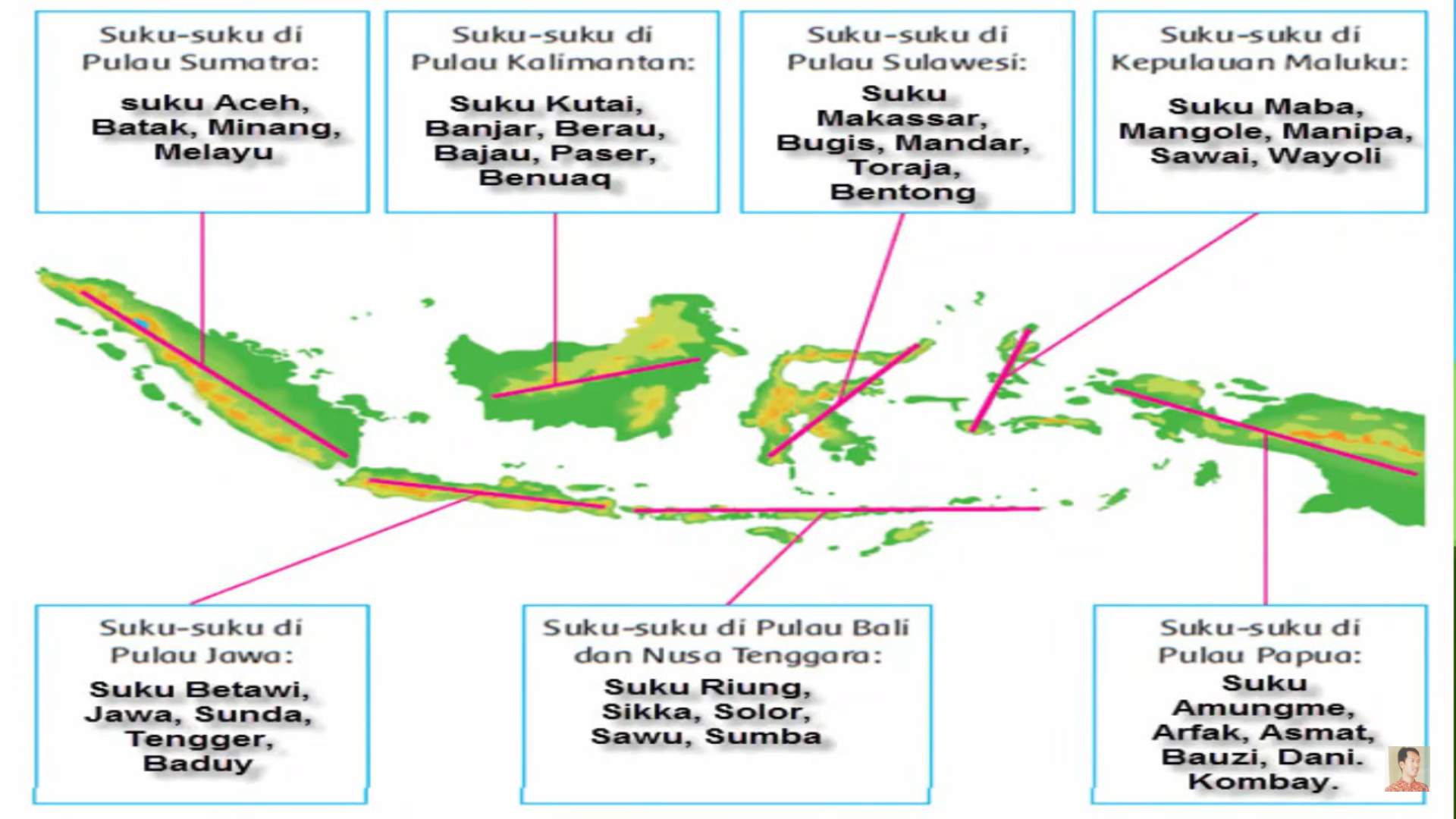

a. Keragaman Suku Bangsa

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), suku bangsa adalah kelompok etnik dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Identitas dan atribut kesukuan suatu kelompok masyarakat akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Identitas dan atribut kesukuan tersebut merupakan bagian dari keragaman sistem budaya masyarakat. Bardasarkan Badan Pusat Stalistik (BPS) pada sensus penduduk 2010. Indonesia mempunyai lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain suku bangsa yang beragam, ukuran populasi setiap suku bangsa bervariasi.

Suku Jawa menjadi kelompak suku bangsa terbesar di Indonesia. Kelompok suku bangsa ini tersebar pada hampir seluruh wilayah Indonesia, populasinya paling besar sekira 95,2 juta jiwa. Jumlah tersebut kira-kira 40'% dari total populasi Indonesla. Suku bangsa terbesar berikutnya yaitu suku Sunda yang berjumlah kira-kira 36,7 juta jiwa. Selanjutnya, suku Batak sebesar 8,5 juta jiwa dan suku asal Sulawesi (kecuali suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo) sebesar 7,6 juta jiwa. Sebaliknya, suku bangsa yang populasinya paling sedikit yaitu suku Nias (1.04 juta jiwa), suku Minahasa (1,24 juta jiwa), dan suku Gorontalo (1,25 juta jiwa).

Jumlah suku yang sangat beragam menyebabkan Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan kelompok suku bangsa. Dalam kenteks etnografi, suku bangsa dapat diidentifikasi berdasarkan pendekatan wilayah tempat tinggal suatu suku contohnya suku Batak yang secara historis berasal dan Sumatra.

b. Keragaman Bahasa

Bahasa apa yang Anda gunakan untuk komunikasi sehan-hari ? Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang biasa dipakai dalam komunikasi antar sesama anggota keluarga di rumah. Bahasa sehari-hari yang Anda gunakan terbentuk karena proses sosial. Penggunaan bahasa sehari-hari tidak selalu didasarkan pada garis keturunan seseorang. Bahasa daerah yang dimiliki Indonesia sangat beragam. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jenis bahasa daerah di Indonesia mencapai kira-kira 2,500 bahasa daerah. Jumlah tersebut hampir dua kali jumlah suku bangsa di Indonesia. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statislk sebesar 79,5% dari seluruh populasi penduduk usia 5 tahun ke atas melakukan komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Rumpun bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia berupa rumpun bahasa Austronesia. Seorang pakar linguistik, Gorys Keraf, membagi rumpun bahasa yang digunakan penduduk Indonesia dalam sub rumpun berikut.

1) Bahasa Austronesia yang digunakan penduduk di wilayah bagian barat Indonesia. Bahasa-bahasa daerah yang digunakan antara lain bahasa Minahasa, Aceh, Gayo, Batak, Minangkabau, Melayu, Melayu Tengah, Lampung. Nias, Mentawai, Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bali Sasak, Gorontalo, Toraja, Bugis-Makassar, Bima,dan Manggarai.

2) Bahasa Austronesia yang digunakan penduduk di wilayah bagian timur Indonesia. Sebagian besar penduduk di Papua menggunakan bahasa Melanesia. Selain itu, penduduk di daerah tersebut menggunakan bahasa dari sub rumpun Heonesia.

c. Keragaman Adat dan Kesenian

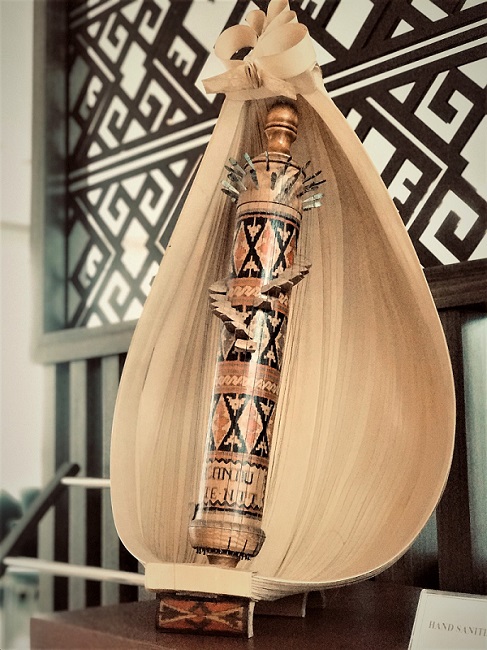

Keragaman suku bangsa di Indonesia menciptakan berbagal jenis adat dan kesenian. Wujud kebudayaan masyarakat Indonesia antara lain seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Keragaman budaya di Indonesia tidak dapat terlepas darl berbagai bentuk kesenian, Dalam bidang sastra, Indonesia mempunyai berbagal bahasa daerah sebagal alat komunikasi. Seni sastra juga mencakup cerita atau dongang rakyat. Anda pernah mendengar lagu “Ampar-Ampar Pisang”, bukan? Lagu “Ampar-Ampar Pisang” berasal dari Provinsi Kalimantan selatan. Realitasnya, lagu dengan bahas daerah Indonesi jumlahnya sangat banyak. Di daerah anda tentu juga terdapat lagu daerah. Lagu daerah menunjukkan salah satu bentuk kesenian. Lagu berkaitan dengan permainan musik. Beberapa alat musik dearah sering dimainkan oleh musisi dalam pergelaran kesenian. Ada pula alat musik daerah yang telah mendunia seperti angklung yang terbuat dari bambu, dan sasando.

Alat Musik Sasando dari Rote Nusa Tenggara Timur4. Persebaran Budaya di Indonesia

Keragaman budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari Indonesia. Keberagaman budaya tersebut secara historis telah berlangsung sejak lama. Pada abad pertengahan, kapal-kapal Portugis berlabuh di Banten, peristiwa tersebut menyebabkan terbukanya hubungan masyakat yang tinggal di wilayah Indonesia dengan dunia internasional. Interaksi antarbudaya tersebut membangun elastisitas bangsa Indonesia terhadap perbedaan. Masyarakat Indonesia mampu mengembangkan budaya lokal di tengah singgungan antarbudaya tersebut. Keragaman budaya Indonesia bukan hanya dari kelompok suku bangsa, melainkan dari sisi kebudayaan daerah bersifat kewilayahan. Tingkat heterogenitas budaya pada masyarakat Indonesia sangat tinggi.

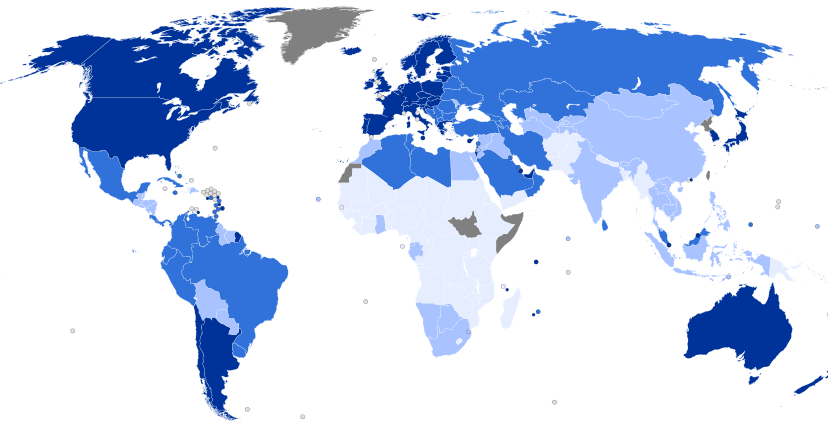

Peta sebaran suku bangsa di Indonesia

a. Region Budaya Batak

Sebagian besar region budaya Batak meliputi wilayah Provinsi Sumatra Utara dan sekitarnya. Perkembangan budaya Batak pada kehidupan masyarakatnya dipengaruhi penyebaran agama Islam, Kristen dan Katolik. Sistem kepercayaan yang berkembang di wilayah ini juga masih ada yang bersifat animisme dan dinamisme. Region budaya batak terdapat subsuku bangsa yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Alas, Batas Pakpak, Batak Simalungun, Batak Mandaling, dan Angkola. Beragamnya sub suku bangsa Batak menyebabkan perbedaan dialek bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk.

b. Region Budaya Minangkabau

Masyarakat Minang termasuk keturunan Deutro Melayu yang melakukan migrasi kira-kira 2.000-2.500 tahun yang lalu. Kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera. Region budaya Minangkabau berada di wilayah Sumatera Barat, sebagian wilayah Riau, Bengkulu bagian utara, Jambi bagian barat, pantai barat Sumatera Utara, dan Aceh bagian barat daya.

c. Region Budaya Sunda

Kebudayaan Sunda berkembang di Pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat sering dijuluki sebagai tanah Pasundan. Pengaruh agama Islam di daerah ini sangat besar. Sistem kekerabatan yang digunakan pada kebudayaan Sunda bersifat parental yaitu mengikuti garis keturunan dari kedua orang tua. Kesenian daerah Sunda berupa pertunjukkan tradisional antara lain wayang golek, sesigan, debus, tari jaipong, kuda renggong, dan pencak silat. Salah satu alat musik tradisional yang terkenal dari kebudayaan Sunda yaitu angklung dan calung. Pertunjukan musik angklung sangat terkenal sampai ke mancanegara.

d. Region Budaya Jawa

Region budaya Jawa meliputi Jawa begian tengah sampai bagian timur mencakup Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Provinsi Jawa Timur. Bentuk kebudayaan Jawa sangat menarik, salah satunya pada bahasa yang

digunakan masyarakatnya. Bahasa Jawa terdiri atas beberapa tingkatan seperti bahasa Jawa Ngoko dan Madya Krama. Adat istiadat masyarakatnya di region budaya Jawa mengenal istilah kejawen. Pada setiap adat atau tradisi di dalam prosesi kejawen mengandung nilai luhur dan filosofi suku Jawa. Namun demikian, saat itu kehidupan masyarakat jawa mengalami perubahan seiring masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha dan islam pada masa lampau.

e. Region Budaya Bali

Masyarakat di region budaya Bali berada di Pulau Bali dan menyebar sampai Kepulauan Nusa Tenggara bagian barat. Mayoritas masyaarakat Bali memeluk agama Hindu. Ajaran agama hindu menyatu dan berkembang dalam masyarakat dan beriringan dengan unsur-unsur asli kebudayaan bali. Pola kehidupan masyarakat di wilayah kebudayaan Bali sangat rigid. Masyarakat terikat pada norma agama ataupun sosial. Meskipun demikian, pesona alam dan kehidupan masyarakat di daerah Bali dan sekitarnya sangat indah. Potensi terseut menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pulai Bali.

f. Region Budaya Dayak

Suku Dayak merupakan suku bangsa yang mendominasi region budaya Dayak. Region budaya Dayak berada di Pulau Kalimantan. Masyarakat di region ini mempunyi adat istiadat yang kuat dengan mitologi kuno. Sistem kekerabatan pada masyarakat Dayak yaitu ambilineal yaitu garis keturunan dari laki-laki dan perempuan yang memungkinkan individu memilih garis keturunan mereka sendiri. Berbagai bentuk kearifan lokal berkembang dalam masyarakat Dayak. Contohnya pada rumah adat masyarakat Dayak yaitu rumah panjang. Rumah panjang atau di kenal sebagai betang merupakan rumah adat yang biasanya dibangun di pinggiran sungai. Bentuk dan strutur rumah adat ini berfungsi menghindari banjir musiman.

g. Region Budaya Bugis-Makassar

Region budaya Bugis-Makassar berada di pulau Sulawesi sangat beragam. Namun demikian, di wilayah ini terdapat beberapa suku dominan yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Masyarakat yang hidup di region budaya Bugis-Makassar kaya akan berbagai bentuk kebudayaan. Meskipun demikian, pengaruh agama islam cukup kuat di wilayah ini dan adat kebudayaan masyarakat Bugis senantiasa terjaga. Adat istiadat pada masyarakat Bugis meliputi brbagai aspek kehidupan seperti prosesi pernikahan, bangunan rumah adat, dan filsafah hidup.

h. Region Budaya Papua

Suku Asmat merupakan suku bangsa yang berada di region budaya Papua. Region budaya Papua berada di Pulau Papua dan sekitarnya. Selain suku asmat, terdapat sekira 400 suku bangsa lain yang mendiami wilayah Papua seperti suku Dani, Arfak, Amunngme, dan Kombai. Rumah adat yang terkenal dari region

budaya Papua yaitu Honai. Alat musik terkenal dari daerah ini yaitu tifa. Tifa sering dimainkan untuk mengiringi tarian tradisional seperti tarian perang.

Sumber referensi: Modul Geografi Kelas XI 2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN.

Pengaruh Faktor Geografis Terhadap Keragaman Budaya Indonesia

PENGARUH FAKTOR GEOGRAFIS TERHADAP KERAGAMAN BUDAYA INDONESIA

1. Kebudayaan Masyarakat Indonesia

1) Pengertian Kebudayaan

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu pola menyeluruh. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas.

Kebudayaan sangat erat hubungannya

dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan

bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan

yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah

Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang

turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut

sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan

pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur

sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual

dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan

merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan

lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo

Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa,

dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

2) Komponen Kebudayaan

Berdasarkan

wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama:

a.

Kebudayaan material

Kebudayaan

material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk

dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu

penggalian arkeologi, seperti mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan

seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi,

pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin

cuci.

b.

Kebudayaan nonmaterial

Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

3) Unsur Unsur Kebudayaan

Luasnya wawasan kebudayaan, sehingga unsur-unsurnya meliputi seluruh kawasan di permukaan bumi. Baik yang masih primitif, kecil maupun yang kompleks (modern) dengan linkage (jaringan saling terkait) yang luas. Berkaitan hasil kerja keras para ahli antropologi mengekspreisikan banyak konsep-konsep kebudayaan termasuk B. Malinowski yang banyak merumuskan tujuh unsur kebudayaan yaitu;

a. Sistem aneka ragam bahasa

b. Sistem teknologi dari yang sederhana ke canggih

c.

Organisasi sosial

d.

Sistem pengetahuan

e.

Sistem mata pencaharian

f.

Sistem relegi (kepercayaan keagamaan)

g. Sistem kesenian

Unsur kebudayaan pembentuk kepribadian nasional Indonesia

a.

Bahasa

Di

dalam unsur bahasa, geografi budaya berperan dalam pembentukan pribadi manusia

Indonesia yang selalu menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar.

Sehingga akan membetuk watak atau kepribadian manusia Indonesia yang bangga

dengan bahasa nasional.

b.

Sistem

Kemasyarakatan

Di dalam unsur sistem kemasyarakatan, geografi budaya sangat berperan dalam

pembentukan kepribadia manusia Indonesia yang berjiwa gotong-royong.

c.

Kesenian

Di

dalam unsur kesenian, geografi budaya berperan terhadap kepribadian nasional

Indonesia yang akan mengerti dan minat tentang hal seni. Hal ini di tunjukkan

terhadap keanekaragaman baik seni rupa maupun seni gerak yang tersebar di

seluruh nusantara Indonesia.

d.

Mata Pencaharian

Di

dalam unsur kebudayaan, geografi budaya berperan terhadap pembentukan pribadi

manusia Indonesia yang berjiwa petani dan sangat tabu akan hal teknologi. Hal

ini ditunjukkan bahwa 50% rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.

e.

Religi atau sistem kepercayaan

Di

dalam unsur religi, geografi budaya berperan dalam membentuk kepribadian orang

Indonesia yang sangat lekat dengan agama. Oleh sebab itu setiap perbuatan dan

perkataan orang Indonesia sangat dibatasi oleh sistem kepercayaan atau religi.

f.

Sistem Pengetahuan

Sistem

pengetahuan merupakan produk dari manusia sebagai homo sapiens. Pengetahuan

dapat diperoleh dari pemikiran sendiri, disamping itu dapat juga dari pemikiran

orang lain. Kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah diketahui,

kemudian menyampaikannya kepada orang lain melalui bahasa menyebabkan

pengetahuan ini menyebar luas.

g.

Sistem Teknologi dan Peralatan

Sistem teknologi dan peralatan merupakan produksi dari manusia sebagai homo faber. Bersumber dari pemikirannya yang cerdas serta dibantu dengan tangannya yang dapat memegang sesuatu dengan erat, manusia dapat menciptakan sekaligus mempergunakan suatu alat. Dengan alat-alat ciptaannya itu, manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya daripada binatang.

4) Wujud Kebudayaan

Menurut J.J. Hoenigman, wujud

kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

Kesenian Tari Kecak

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

2. Faktor-Faktor Geografis Indonesia Yang Memengaruhi Keragaman Budaya

Faktor geografis adalah jenis-jenis di

dalam faktor alam yang mempunyai pertalian langsung atau tak langsung dengan

kehidupan manusia dalam arti memberikan fasilitas kepadanya untuk menghuni

permukaan bumi sebagai wilayah. Menurut N. Daldjoeni terdapat delapan faktor

geografis yang mempengaruhi kehidupan manusia yaitu: relasi ruang (lokasi,

posisi, bentuk, luas, jarak); relief atau topografi (tinggi rendahnya di

permukaan bumi); jenis tanah; flora dan fauna; air tanah dan kondisi pembuangan

air; sumber-sumber mineral (barang tambang); dan relasi dengan lautan.

a.

Lokasi

Merupakan

suatu tempat dalam suatu wilayah penting. Demikian ada unsur relasi keruangan

yang lain seperti posisinya, jaraknya dari tempat lain. Lokasi itu sendiri

memiliki luas serta bentuk yang ada artinya bagi persatuan bangsa, perkembangan

ekonomi atau kontak dengan wilayah lain secara kultural maupun politik. Suatu

negara yang lokasinya baik bagi perniagaan dunia atau strategi perang dapat

saja dengan mudah terancam oleh berbagai bencana perang.

b.

Jenis iklim

Jenis

iklim dapat menentukan hasil pertanian. Daerah tropis yang baik untuk

perkebunan. Iklim yang berbeda atara daerah yang satu degan daerah lainnya akan

menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini membangun pola perilaku dan

sistem mata pencaharian yang berbeda. Akibatnya terjadi keragaman regional

antar daerah di Indonesia.

c.

Bentuk Relief

Bentuk

relief juga mempengaruhui bentuk pelaksanan pengakutan. Perbedaan relief yang

menonjol juga menentukan perbedaan suhu tahunan, keindahan tamasya dan

pembuangan air (adanya rawa-rawa, danau, bendungan).

d.

Tipe Tanah

Tipe

tanah menentukan kesuburan wilayah, tanah berkapur membentuk daerah yang kurang

produktif sehingga penduduknya kurang berpenghasilan dan wilayahnya kurang

padat. Tanah yang subur akan lebih menarik bagi penduduk sehingga menyebabkan

wilayah yersebut memiliki kepadatan penduduk yang cenderung tinggi.

e.

Jenis Flora dan Fauna

Faktor

ini juga mempengaruhui kegiatan ekonomi manusia serta mutu pangannya. Seperti

Maluku dengan kekayaan lautannya dan tanaman sagunya.

f.

Kondisi Air

Faktor

ini juga menentukan dapat tidaknya suatu wilayah dihuni ddengan baik sehingga

merupakan kunci bagi lahirnya peradaban manusia.

g.

Sumber-Sumber Mineral

Sumber

mineral merupakan segala pontensi alam berupa bahan galian yang terdapat pada

perut bumi yang diperoleh melalui peroses pertambangan (eksplorasi). Indonesia

memiliki kekayaan bahan mineral yang terdapat di daratan atau di dasar laut

karena didukung oleh kondisi geografisnya. Persebaran jumlah dan jenis sumber

daya mineral tidaklah merata, hal ini tergantung kepada faktor kondisi pada

setiap daerah.

h.

Kontak dengan Lautan

Kontak dengan lautan ini sangat penting bagi peradaban manusia. Daerah yang berada di persisir lebih cenderung maju, karena di sana terjadi interaksi dengan wilayah-wilayah lainnya.

Ada beberapa pandangan tentang pengaruh geografis terhadap kebudayaan, diantaranya pandangan determinisme lingkungan dan posibilisme. Determinisme lingkungan merupakan teori mengenai interaksi mengenai interaksi antara budaya dan lingkungan sejak zaman Yunani Klasik. Gagasan ini menyatakan lingkungan secara mekanis menentukan bagaimana budaya beradaptasi. Dalam pandangan ini, terdapat keyakinan bahwa lingkungan dan kehidupan di dalam lingkungan itu tetap ada dan tidak berubah, serta asumsi bahwa lingkunganlah yang berperan.

Pandangan determinisme berbeda dengan pandangan posibilisme. Menurut pandangan posibilisme, kondisi lingkungan alam bukan faktor yang sangat menentukan, melainkan faktor pengendali yang memberikan kemungkinan atau peluang yang memengaruhi kebudayaan manusia. Lingkungan alam hanya memberikan kemungkinan dan batas-batas untuk lahirnya suatu kebudayaan. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa faktor geografis berpengaruh terhadap keragaman budaya.

Budaya asli Indonesia banyak berinteraksi dengan kebudayaan asing, interaksi ini menghasilkan kebudayaan baru yang semakin memperkaya budaya lokal. Perubahan yang terjadi karena interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda antara lain akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi.

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan tertentu (asli) dihadapkan dengan kebudayaan lain (asing). Kebudayaan asing lambat laun diterima dan dipadukan dengan kebudayaan asli tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya seni arsitektur Indonesia banyak berakulturasi dengan budaya bangsa Tiongkok dan Eropa.

Asimilasi merupakan pembauran dua atau lebih kebudayaan yang ditandai dengan hilangnya kebudayaan asli dan terbentuknya suatu kebudayaan yang baru. Amalgamasi merupakan proses penyatuan dua atau lebih ras atau kebudayaan melalui proses perkawinan.